目次

1.はじめにー豪徳寺についてー

この記事では東京都世田谷区にあるお寺、豪徳寺をご紹介します。

境内の見どころやお寺の歴史のほか、このお寺が発祥の地のひとつとされる“招き猫”との関係についてもお話していきます。

豪徳寺は東京23区の中でも西部、世田谷区の閑静な住宅地の中にあるお寺です。約5万㎡もの広大な敷地を持っているのが特徴で、その広さは東京ドーム以上のものです。

広い境内の中には江戸時代に整えられた建物も多く残っており、歴史を感じながらゆったりと散策を楽しむことができます。

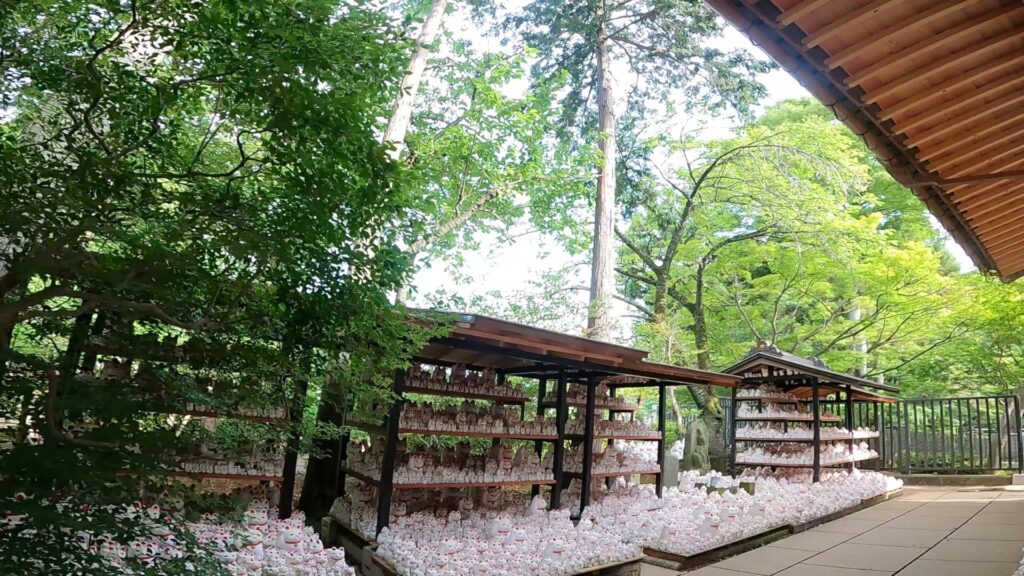

しかし、このお寺といえばなんといっても境内を埋め尽くす招き猫たちが有名です。右手を挙げた白猫たちがずらりと並んでいる様子はまさしく圧巻です。

この招き猫はお寺の周辺でも愛されており、付近の商店街などでは招き猫をモチーフにしたスイーツや雑貨を見かけるほか、最寄り駅の小田急「豪徳寺駅」には招き猫の石像が置かれ、付近を走る東急世田谷線には招き猫ラッピングの車両も走っています。

あまり知られていませんが、滋賀県彦根市と豪徳寺は共に江戸時代の大名家である「井伊家」と縁があり、その縁から彦根市のゆるキャラ「ひこにゃん」が誕生、今では全国で活躍する姿を見かけることができます。

2. 由来と歴史

豪徳寺の歴史は今から500年以上前、戦国時代初期の文明12(1480)年に遡るといわれています。

豪徳寺の境内は、かつて周辺を治める武士であった吉良氏(奥州吉良氏。吉良上野介とは遠縁の別家)の城郭、「世田谷城」があった場所とされ、豪徳寺も最初は吉良氏の武将が母を供養するために結んだ小さなお堂(弘徳院)であったとされています。

現在もお寺の周囲にはかつての空堀や土塁の跡が残り、中世城郭の形態をわずかながら見ることができます。

その後吉良氏は関東を席巻した小田原北条氏に従属、戦国時代の荒波を越えていきました。しかしその北条家が豊臣秀吉の小田原征伐によって関東の領有権を失うと、吉良氏も世田谷城を失うこととなります。

吉良氏の代わりに世田谷にやってきたのが、彦根藩主として近江国北部の大半を領有した江戸幕府譜代大名の井伊氏です。

井伊氏の本領は近江でしたが、世田谷は井伊氏の「江戸屋敷賄料(まかないりょう)」として江戸幕府から与えられることとなり、「彦根藩世田谷領」となりました。

彦根藩世田谷領の範囲は、北は八幡山、南は多摩川までの間にある15ヶ村で、現在の世田谷区の広い範囲と狛江市の一部が含まれていました。

その領地の中にはかつて建てられた弘徳院もありましたが、江戸時代の初期には一時寺勢は衰えていたといわれています。

弘徳院が“豪徳寺”となり、“招き猫”のお寺となった理由としては下記のようなエピソードがお寺に伝わっています。

「ある日、この地を通りかかった鷹狩り帰りの殿様が、お寺の門前にいた猫に手招きされ、立ち寄ることに。

寺で過ごしていると、突然雷が鳴り雨が降りはじめました。

雷雨を避けられた上に、和尚との話も楽しめた殿様は、その幸運にいたく感動したそうです。

それが彦根藩主の井伊直孝でした。

豪德寺は、直孝に支援され、寛永10年(1633年)に再興しました。」(豪徳寺ホームページより引用)

井伊家の菩提寺となった弘徳院は、彦根藩二代藩主井伊直孝によって伽藍が整備され、現在見られる寺観が整えられました。

また、直孝の死後には直孝の戒名である「久昌院殿豪徳天英居士」から名を受け、寺名を現在の豪徳寺へと改めています。

このように猫の招きによってお寺は井伊家の菩提寺となり、境内が整ったことから、豪徳寺の招き猫(豪徳寺では招福猫児と記載)は人の縁を招くものと信仰されることとなり、境内に縁を招かれた人が多くの白い招き猫を奉納するようになった。とされています。

一方で江戸時代後期の天保年間に発行された、江戸とその周辺のガイドブック『江戸名所図会』には豪徳寺の詳細な記載が見られるものの、招き猫に関する記載は見られません。

『江戸名所図会』は考証が確かであり、他の名所では小さな話題を拾って記載されているため、豪徳寺でのみ招き猫の記載を漏らしていることは考えにくく、江戸時代後期時点で上記の話は少なくともお寺を参詣する人々に知られていなかったと考えられます。

このことから、招き猫と井伊の殿様のエピソードが歴史的に正しいものなのか、そして招き猫を境内に奉納する風習はいつ頃から始まったものなのかははっきりとはせず、明治時代以降にできた話ではないかという研究者もいらっしゃいます。

しかし、井伊家の菩提寺となったことでそれまでは小さかったお寺が大きくなり、多くの参拝者が訪れるようになっているのは事実で、招き猫の縁を招くお力は本物だろうとも思います。

3.見どころ

この章では具体的な豪徳寺の見どころについていくつかをご紹介します。

①仏殿

江戸時代前期の延宝5(1677)年、彦根藩二代藩主直孝の娘が父の菩提を弔うために建立したお堂です。

堂内には、お堂と同時に彫られた5体の仏像が祀られており、それぞれが世田谷区の指定有形文化財に指定されています。

仏殿の正面の扁額には「二世佛」と彫られており、堂内に祀られているそれぞれの仏さまは現在・過去・未来にわたって人々を救済してくださる謂れを持っています。

②三重塔

境内のなかでも新しい建物で、平成18(2006)年5月に落慶しています。高さは22.5mあり、境内の外からも目を引きます。

三重塔の外側には、方位に合わせて十二支の動物たちの彫刻が見られますが、招き猫の寺だけあって、ここでは北の方角に鼠と共に猫が彫られているのを目にすることができます。

この他にも三重塔にはいくつもの猫が彫られているので、参拝の際にはどれだけの猫がいるか数えてみましょう。

③井伊家墓所

豪徳寺は井伊家の菩提寺のため、境内には井伊家の歴代当主達が眠っています。

墓所には豪徳寺を再興した二代藩主直孝はもちろん、「桜田門外の変」で亡くなった幕末の大老、井伊直弼の墓石も見られます。

④招福猫児(まねきねこ)

豪徳寺の境内では様々なところで招き猫をみることができます。

井伊直孝を招き、お寺を栄えさせたことから、豪徳寺の招き猫は「人の縁」を招くとされており、一般的な招き猫と違い小判を手に持っていないことが特徴です。

招き猫は寺務所でご授与いただくことができ、願をかけた招き猫は一度自宅へ持って帰ります。

豪徳寺に招き猫を奉納するのは願いの叶ったあとのことで、招き猫を豪徳寺へ返すことでさらなるご利益が返ってくるともいわれています。

4.おわりにー参拝のポイントー

ここまで豪徳寺について説明しました。

招き猫のお寺として、広く観光客を集めているお寺ですが、落ち着いた境内を見にお寺好きの方にも訪れてみていただきたいお寺です。

広大な境内には様々な草木が植わっていることも特徴で、参拝の際には季節ごとの花々の彩りを楽しむことができるお寺でもあります。

お寺の付近にはコンパクトな見た目の東急世田谷線が走り、列車を降りると商店街が広がっているので、お寺の参拝の際にはゆったりと周辺の観光を楽しんでみても良いのではないでしょうか。

| 名称 | 大谿山(だいけいざん) 豪徳寺 |

| 住所 | 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺2-24-7 |

| 電話番号 | 03-3426-1437 |

| 参拝時間 | 6:00~17:00 |

| 参拝の所要時間 | 30分 |

| 主なアクセス方法 | 東急世田谷線「宮の坂駅」から徒歩5分 小田急線「豪徳寺駅」から徒歩15分 |

| 参拝料 | なし |

| 関連するサイト | https://gotokuji.jp/ |