目次

1.はじめにーこの記事で紹介する構成資産ー

この記事では、世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉の魅力」の構成資産について紹介します。

富士山―信仰の対象と芸術の源泉の魅力は平成25(2013)年にユネスコの世界文化遺産に登録され、国内では「平泉‐仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」に続き17例目の世界遺産です。世界遺産範囲は静岡県と山梨県にまたがり、合計25の構成資産が存在します。

構成資産は富士山の標高1,500m以上を中心とした「富士山域」のエリアと、山麓にある神社や巡礼地を含む「周辺地域」に分かれます。いずれも富士山信仰と富士山にまつわる芸術作品との関連性が評価されています。

構成資産が数多く存在することから、この記事では富士山域の構成資産(地図中灰色のピンのスポット)について、それぞれの特徴を解説します。

2.富士山域エリアの構成資産

富士山域においては富士山が1つの構成資産であり、山域にある9の構成要素と呼ばれる史跡や湖などが含まれています。

富士山の標高1,500m以上の神域と考えられてきたエリアが中心となっています。特に山頂部には浅間大社奥宮や久須志(くすし)神社、石仏群といった構成資産が点在しており、これらが「山頂の信仰遺跡群」として世界遺産となっています。

また、山麓各地からの登山道(図中の登山道は一例)が含まれているほか、色濃く自然が残されていることから富士五湖のうち西湖(さいこ)、精進湖(しょうじこ)、本栖湖(もとすこ)の三湖が富士山域の資産と含まれています。

富士山の標高1,500m以上のエリアは数多くの芸術作品の中で描かれてきたことが世界遺産登録範囲となった理由の一つとなっています。

1-1 富士山頂の信仰遺跡群

山頂の信仰遺跡群は富士山の山頂部に点在する神道や仏教に関する遺跡群です。

富士山の山頂は神仏の住まう聖地として信仰されてきました。山頂部の噴火口を取り囲む周囲の8つの峰は、それぞれ仏の名がつけられてきたほか、中央の噴火口は大日如来や浅間大神といった神仏が座す聖域として考えられてきました。

平安時代以降、山頂では寺院や神社、鳥居や仏像などが盛んに造られてきました。江戸時代の絵図からは、鳥居や鐘楼が建ち並ぶ山頂の姿も見られ、明治時代の廃仏毀釈で破壊されるまで、富士山上には神道と仏教が共存した一大聖地が広がっていました。

それら信仰遺跡には明治期に失われたものも多いですが、現在でも浅間大社奥宮や久須志神社といった神社が残されているほか、神域を表す鳥居群、石仏群が残されています。

1-2 大宮・村山口登山道(現 富士宮口登山道)

大宮・村山口登山道は富士山の南側から山頂に至る登山道です。静岡県富士宮市にある富士山本宮浅間大社を起点とし、同市の村山浅間神社を経由します。世界遺産には登山道の六合目以上の区間が指定されています。

かつて登山道の起点となっていた大宮と村山はそれぞれが富士山信仰の拠点であり、このルートからの登拝は12世紀末ごろから開始されたと考えられています。

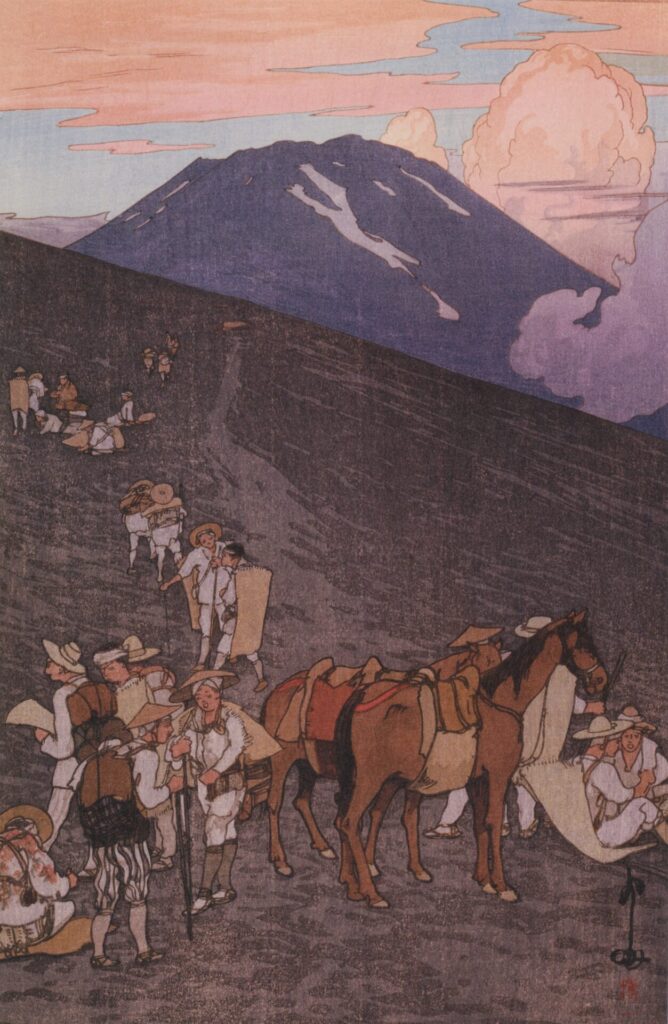

17世紀~19世紀後半にかけては麓の村山地域の寺院が村山浅間神社と登山道の管理をし、登山道は修験道の修行に用いられる信仰の道として機能しました。

また、江戸時代を通じて、尾張国(現在の愛知県西部)や伊勢・志摩国(現在の三重県)や大和国(現在の奈良県)など西国地域からの巡拝者が多く利用しました。

1-3 須山口登山道(現 御殿場口登山道)

須山口登山道は富士山の南東側から山頂に至る登山道です。富士山東麓の須山浅間大社(静岡県裾野市)を起点とし、世界遺産には標高2,050m以上と信仰の対象であった須山御胎内周辺が指定されています。

記録では西暦1200年代には登山道が使用されていたとされますが、その後宝永4(1707)年の宝永の大噴火によって登山道全体が大きな被害を受け、特に須山口五合目周辺では噴火口である宝永山の発生により、登山道が崩落しています。

須山口登山道は江戸からの巡拝者が多く用いたルートであったことから、復興が進められ安永9(1780)年には現在のルートが開通しています。

江戸時代から発展し信仰である富士講では多くの人々がこのルートを用いて、江戸から富士山を目指しました。

1-4 須走口登山道

須走口登山道は東口本宮冨士浅間神社(須走浅間神社)を起点とし、富士山八合目で吉田口登山道と合流して山頂東部へ至る登山道です。世界遺産には登山道の五合目以上が指定されています。

いつ頃から使用されているのか起源は明確ではありませんが、弘和・永徳4(1384)年の刻印が記された懸仏(かけぼとけ:鏡板に神仏の像を描いた器)が、七合目付近で出土しているため、その時期には信仰の道となっていたことと推定されています。

1500年頃の記録には、富士山に登拝する修験者が須走口登山道に集中したとも記されています。

宝永大噴火の際には、登山道や富士浅間神社、そして麓の須走村までもが火山灰に覆われ壊滅しましたが、江戸幕府の支援の下で復興を果たしています。

登山道の中でも、砂の斜面を豪快に下り降りる「砂走り」ができることで知名度が高いルートです。

1-5 吉田口登山道

吉田口登山道は北側から富士山頂へ至る登山道です。山梨県富士吉田市の北口本宮冨士浅間神社を起点とし、登山道の中で唯一、全区間が世界遺産の範囲に指定されています。

沿道では14世紀後半から、参詣する修験者達のための宿泊施設などが整えられたと考えられています。

江戸時代以降に富士講が盛んになるにつれて、富士講登山のメインルートとなったほか、麓の吉田には「御師(おし)」と呼ばれる富士講信者の世話をする神職の屋敷が連なっていました。

山頂に至るまでの道中には現在でも数多くの史跡や文化財が残されており、歴史を感じながら登ることができるのが特徴となっています。

1-6 北口本宮冨士浅間神社

北口本宮冨士浅間神社は山梨県富士吉田市内にある神社です。

神社の由緒では、日本神話の英雄であるヤマトタケルが東国へ遠征を行なった際に、神社のある場所から富士山を見て「北方に美しく広がる裾野をもつ富士は、この地より拝すべし」と言ったことから鳥居と神社の創建に繋がったとされています。

神社の成立以降、平安時代以降には山岳信仰、修験道が隆盛したことから、富士山登拝の拠点となってきた歴史があります。

その後江戸時代に入り富士講が流行すると、神社を中心とした吉田地域では早くから富士講の人々を受け入れたことから、その後吉田口を中心とした富士信仰が隆盛する基礎を造りました。

1-7 西湖(さいこ)

西湖は富士山北麓、山梨県富士河口湖町にあり、富士五湖のうちでは4番目の大きさを持つ湖です。

西湖や精進湖、本栖湖は元々は一つの湖でしたが、平安時代初期の貞観噴火の溶岩によってそれぞれの湖に隔てられた経緯があります。

現在でも雨天時にはそれぞれの湖の水位が連動することから、地下で3つの湖は繋がっていると考えられています。

西湖は「八海巡り(はっかいめぐり)」と呼ばれる富士山麓の湖沼群を巡拝する修行の道場の一つとして修行の場所となったほか、龍が棲むとの伝説から湖畔では雨ごいの儀式が行なわれてきました。

1-8 精進湖(しょうじこ)

精進湖は西湖と同様に、富士山北麓の山梨県富士河口湖町にあります。富士五湖のうちで最も小さな湖です。

精進湖という特徴的な名前は、富士山への参詣者が湖で沐浴して精進潔斎(しょうじんけっさい)したからという説や、富士山の背後にあることから「背の地(せのち)」が訛ったとする説などが見られます。

富士五湖とそこに映る富士山は「逆さ富士」として美しさで知られますが、中でも精進湖から見る富士山は手前の山を抱えた「子抱き富士」と呼ばれ、絶景で知られています。

特に精進湖は富士五湖の中でも面積が小さいことから波が立ちにくく湖面が穏やかなため、湖水と富士山を同時に写真に収めるのに適したスポットとなっています。

湖の周囲は河口湖や山中湖と比べて開発がすすんでいないことから、西湖と同様に神秘的な雰囲気が広がっています。

1-9 本栖湖(もとすこ)

本栖湖は富士山北西麓の山梨県富士河口湖町と身延町に跨って存在し、冨士五湖のうち最西端に位置する湖です。

富士五湖のうちでも特に水深が深いことと、湖水の高い透明度が特徴で、好条件の日には20mを超える透明度を観測することがあるなど、本州の中でも最高の透明度を誇っています。

本栖湖の北岸部は富士山の好展望地として知られており、旧5,000円紙幣と現行の1,000円紙幣の裏に採用されている「逆さ富士」は本栖湖付近の中ノ倉峠付近から撮影された写真を基にデザインされたものです。

富士山周辺の地域の中でも局地的な強風が吹く地域としても知られており、SUPやウインドサーフィンといった風を用いたスポーツに適した場所としても知られています。

3.おわりにー旅程を検討する際のポイントー

ここまで世界遺産・富士山について、山域の構成資産を紹介しました。

遠くから眺めるだけでも富士山の美しさや、信仰や芸術の源泉となってきたことを感じることはできますが、この記事に掲載した構成資産のある富士山域まで足を伸ばすと、よりリアルにそれらを感じることができるのではないでしょうか。

一方で、観光で五合目まで訪問するだけでも防寒などの準備が必要であるほか、登山を行う場合には事前にルートや気候を確認など、単なる観光地としてではなく、山へ行くための準備が求められます。特に登山道が開通している期間は、毎年7月上旬から9月上旬までに限られているので注意が必要です。

このブログでは世界遺産富士山の全体像についてまとめた記事も掲載されていますので、そちらもあわせて参照してください。